千年传承的滋补瑰宝

阿胶,这一承载着千年历史与文化的滋补圣品,犹如一颗璀璨的明珠,在中国传统医药领域散发着独特的魅力。

据历史文献记载,阿胶的起源可以追溯到先秦时期。在《神农本草经》中,阿胶就被列为上品,称其“味甘,平。主心腹内崩,劳极洒洒如疟状,腰腹痛,四肢酸疼,女子下血,安胎。久服轻身益气。”这一古老的典籍为阿胶的药用价值奠定了坚实的基础。

在汉代,医圣张仲景的《伤寒杂病论》中,多次应用阿胶治疗多种病症,如黄连阿胶汤用于治疗阴虚火旺的失眠,胶艾汤用于治疗妇人的崩漏下血。这些经典方剂不仅展示了阿胶在当时医疗实践中的重要地位,也为后世医家运用阿胶提供了宝贵的经验。

到了唐代,《新修本草》对阿胶的产地、原料和制作方法有了更为详细的描述,进一步规范了阿胶的生产和应用。

明清时期,阿胶的应用更为广泛,众多医家对其功效和应用不断探索和总结。李时珍在《本草纲目》中称阿胶“疗吐血衄血,血淋尿血,肠风下痢。女人血痛血枯,经水不调,无子,崩中带下,胎前产后诸疾。男女一切风病,骨节疼痛,水气浮肿,虚劳咳嗽喘急,肺痿唾脓血,及痈疽肿毒。和血滋阴,除风润燥,化痰清肺,利小便,调大肠。”这一全面而详尽的论述,充分肯定了阿胶的广泛疗效。

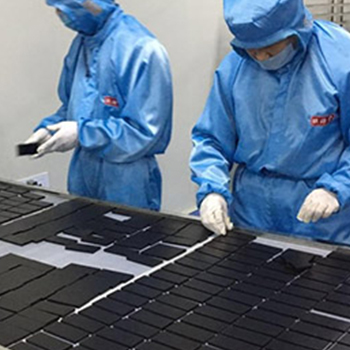

阿胶的制作工艺同样蕴含着深厚的历史文化底蕴。传统的阿胶制作以驴皮为原料,经过复杂的熬制工序,包括泡皮、刮毛、焯皮、化皮、熬汁、浓缩、凝胶、切胶等多道工序。其中,对于水质、火候、时间的把握都有着严格的要求,每一个环节都凝聚着工匠们的智慧和心血。

在漫长的历史长河中,阿胶不仅是一味珍贵的中药材,更是一种文化的象征。它承载着古人对健康和长寿的追求,见证了中医药学的发展与传承。如今,随着现代科学技术的进步,阿胶的研究不断深入,其药理作用和临床应用得到了更广泛的探索和验证。

然而,我们在享受阿胶带来的健康福祉的同时,也应当重视对其传统制作工艺的保护和传承,让这一千年瑰宝在新时代继续绽放光彩,为人类的健康事业贡献力量。

- 上一篇:夏季吃阿胶,你吃对了吗?

- 下一篇:细说阿胶故事,秉承工匠精神,坚守传承,百炼成胶